スタンフォード大学の研究チームが、イーサリアム(ETH)上で可逆的な取引を実現するプロジェクトを発表しました。このコンセプトが実現すれば、ERC-20RとERC-721Rという新しいトークン・ファミリーが誕生することになります。

イーサリアム(ETH)

における可逆的取引の考え方

スタンフォード大学のKaili Wang研究員は、可逆的な取引の概念を説明するホワイトペーパーを発表しました。

Billions in crypto stolen. 盗難を止められないのなら、弊害を減らすことはできないか。

ここ数カ月、他の@Stanfordの研究者数人と私は、Ethereumで可逆トランザクションをサポートするERC-20R/721Rを引き出してプロトタイプを作りました。

投稿を見る:https://t.co/38Hs0F9goU

– kaili.eth (@kaili_jenner) September 24, 2022

..

。

このプロジェクトのアイデアは、エコシステムが直面しているさまざまなハッキングから生まれたと研究者は説明します。彼女は、例えば3億2千万ドルのワームホールブリッジや、一部のBored Apesのオーナーが被害にあった様々なフィッシングなどの攻撃を挙げている。

たしかに、こういうときは「戻る」ボタンがあると便利ですね。しかし、ブロックチェーンの本質は不可逆的であることなので、このアイデアは直感に反していると思われるかもしれません。

もちろん、イーサリアムのブロックチェーン全体を可逆的にすることが目的ではありません。その代わり、戦略的なケースに使用できる新しい基準のトークン、ERC-20RとERC-721Rを使用することになります。

コンセプトとしては、取引でエラーが発生したり、ハッキングされたりした後、分散型裁判所で資産の返還を請求することができるのです。

分散型裁判の概念

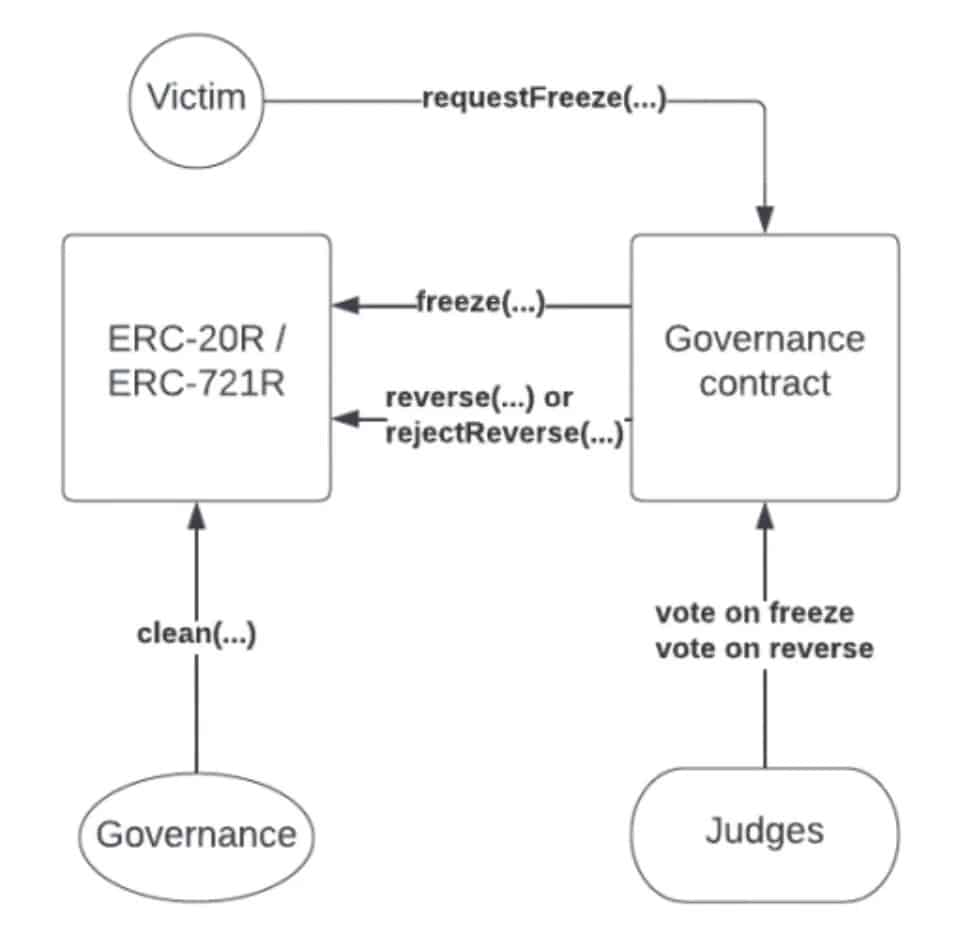

ERC-20R、ERC-721Rは、様々な機能をチャレンジできるように実装することで、成り立っています。下図は、これらの機能が処理中にどのように呼び出されるかを示したものです

。

可逆的な取引の仕組み

被害者は実際に「requestfreeze(…)」という関数を呼び出し、それが「裁判」の引き金になるのです。まず、これらのトークンが属するプロジェクトのガバナンスジャッジが、資産を凍結するかどうかを投票し、「freeze(…)」という関数が呼び出されることになります。その後、再度投票を行い、同じ審査員が「reverse(…)」または「rejectReverse(…)」関数を使用して、トークンを元の所有者に戻すかどうかを決定します。

この仮想的なカテゴリーのトークンのホワイトペーパーには、このアルゴリズムの仕組みが詳しく説明されていますが、いくつかの制約が見られます。

非可換トークン(NFT)の場合、どのアドレスにあるのかを正確に把握するのは非常に簡単ですが、可換トークンの場合はどうでしょうか。例えば、盗まれた10個のAトークンを、すでに他の10個の「クリーンな」Aトークンを含む別のアドレスに送信する場合を考えてみましょう。そして、このアドレスの持ち主が、別の2つのアドレスに等量ずつ送るのです。

この例では、盗まれたトークンがどこにあるのかを正確に知ることはできませんが、それでもアルゴリズムは1つのアドレスだけをターゲットにします。

Kaili Wangが提示した可逆的な取引は興味深いものですが、ハッキングの場合、「機会の窓」が非常に限られているため、非常に迅速に対応する必要があることに留意してください。

このような技術はエコシステム全体に適用することはできませんが、もし出現すれば、例えば一部の分散型自律組織(DAO)がガバナンストークンに採用することが面白いと思うかもしれません

。